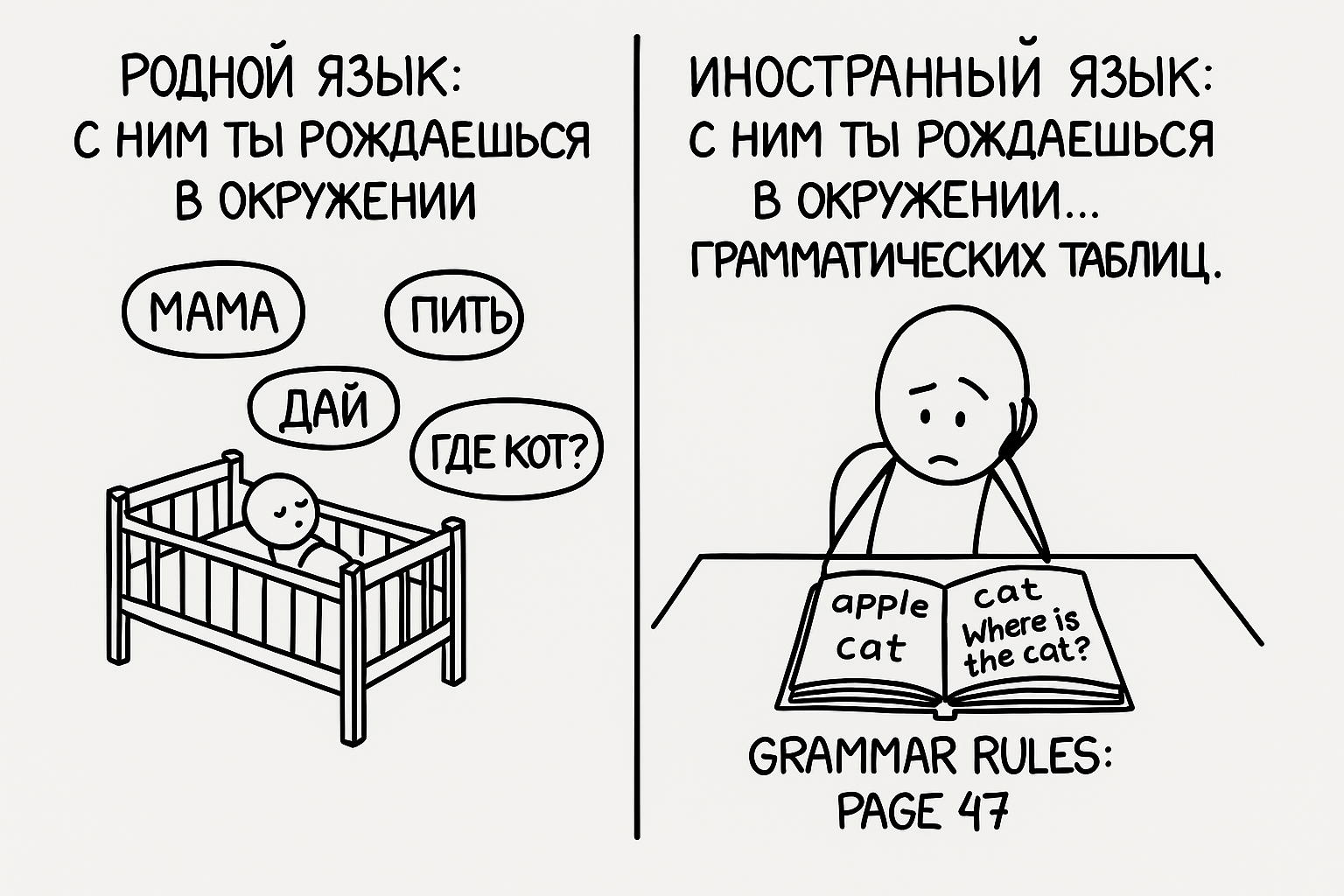

Хочу начать эту статью с уточнения, что подходы к изучению родного языка и иностранного будут всегда отличаться. Возможно, для большинства этот факт достаточно очевиден, но для кого-то данная информация может оказаться немного неожиданной. Когда-то и я не задумывалась над этим вопросом, пока не столкнулась в университете с таким предметом, как «Русский как иностранный». Как вы, наверное, догадываетесь, на этом предмете обучают молодых специалистов тому, как преподавать русский язык иностранцам. В чём же разница? Мы все и так знаем свой родной язык (или языки, если говорить о мультилингвальной среде), умеем говорить на нём, учили его в школе! Разница в том, что свой родной язык мы начинаем осваивать с самого рождения. Обычно мы уже рождаемся в среде родного языка (или языков). Вначале идёт развитие устной речи, которая нас окружает. У малышей появляется естественная мотивация в виде потребности в коммуникации со взрослыми, а позже и с другими детьми.

Далее, мы обучаемся чтению и письму, и уже в школе развиваем, углубляем и систематизируем наши знания о родном языке. Когда мы сталкиваемся с необходимостью изучать иностранный язык, у нас чаще всего отсутствует естественная мотивация. В этом случае нас не окружает иностранная среда, где нам необходимо общаться на данном языке, чтобы нас поняли. Мы чаще заставляем себя учить новые слова и правильно их выстраивать в предложениях. А использование иностранного языка, как правило, сводится лишь только к редким занятиям.

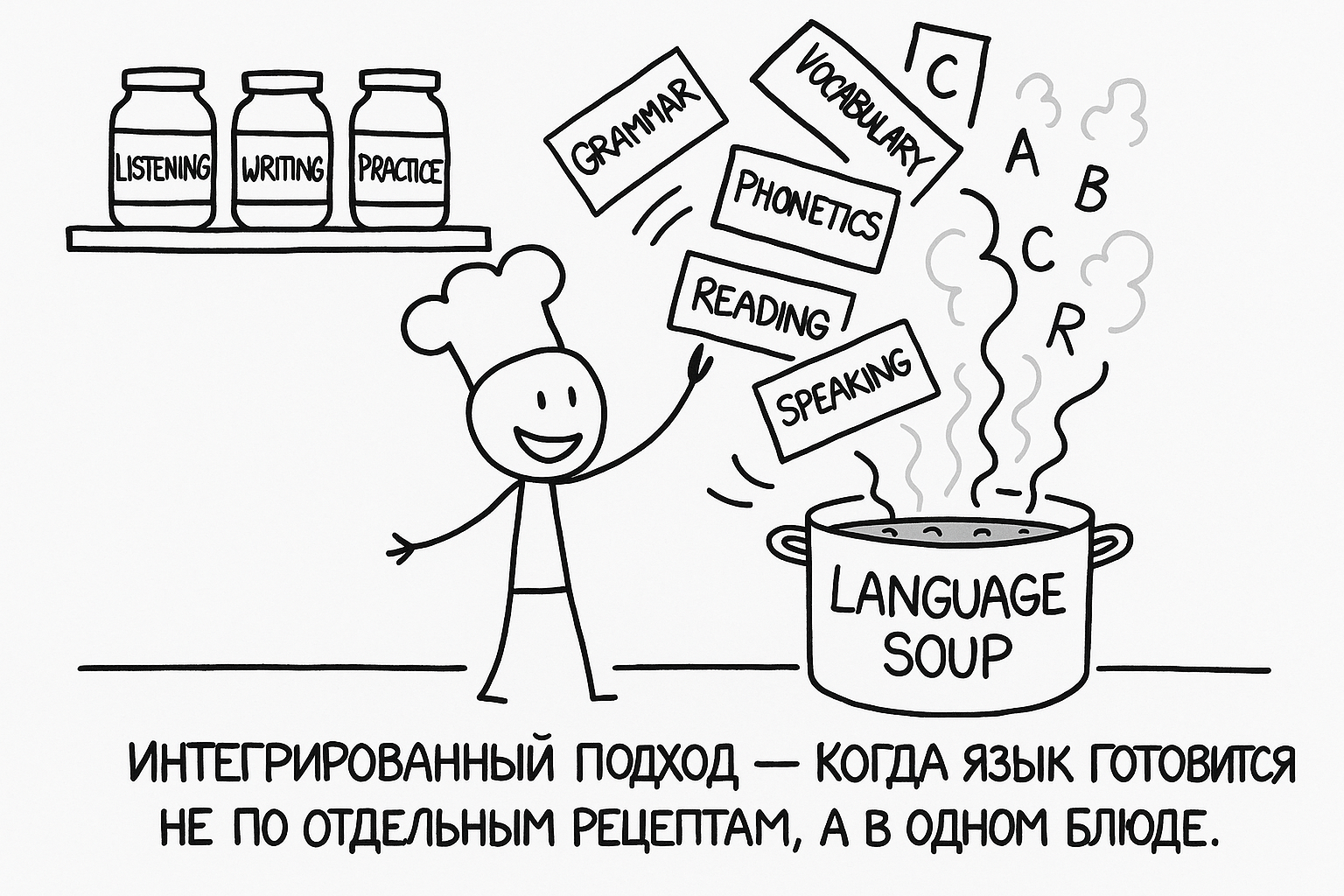

Именно поэтому преподаватели и методисты постоянно ищут наиболее эффективный способ обучения иностранному языку, чтобы облегчить задачу себе и своим ученикам, а также ускорить процесс обучения.